As rebeliões entre os presos no Amazonas, Roraima e, mais recentemente, em Alcaçuz, Rio Grande do Norte, resultaram em verdadeiras carnificinas. Juntas, elas produziram mais mortes do que o massacre do Carandiru em 1992. Quando somado a mortes que ocorreram em outros presídios, o mês de janeiro terminou com cerca de 138 mortos em rebeliões.

Diante de números tão chocantes e do estardalhaço midiático da notícia e do medo social difundido, tendemos a tomar esses episódios como situações extremas e anormais. Elas seriam fruto da 1) ineficiência do Estado em controlar o sistema carcerário, em fazer valer o poder da legalidade frente à auto-organização dos presos e suas facções criminosas; ou 2) reação violenta dos presos contra as condições degradantes e adversas das prisões, ou simplesmente produto da luta entre facções pelo controle de territórios para os seus negócios. De todo modo, ambas as repostas trazem o mesmo pressuposto equivocado: as rebeliões e os massacres representariam a disfuncionalidade e anomia do sistema prisional brasileiro.

Diante de números tão chocantes e do estardalhaço midiático da notícia e do medo social difundido, tendemos a tomar esses episódios como situações extremas e anormais. Elas seriam fruto da 1) ineficiência do Estado em controlar o sistema carcerário, em fazer valer o poder da legalidade frente à auto-organização dos presos e suas facções criminosas; ou 2) reação violenta dos presos contra as condições degradantes e adversas das prisões, ou simplesmente produto da luta entre facções pelo controle de territórios para os seus negócios. De todo modo, ambas as repostas trazem o mesmo pressuposto equivocado: as rebeliões e os massacres representariam a disfuncionalidade e anomia do sistema prisional brasileiro.

Na verdade, o que temos é exatamente o oposto. As rebeliões e os massacres entre presos exprimem, com efeito, a funcionalidade do sistema prisional. Nesse pouco mais de uma década e meia do século XXI, houveram diversas chacinas similares as que tivemos no início do ano. No presídio Urso Branco (RO) em 2002, por exemplo, 27 detentos foram mortos; em 2004, Benfica (RJ) teve 31 detentos mortos, Pedrinhas (MA), em 2010, 18 presos mortos. Não estamos, portanto, tratando de uma excepcionalidade, mas de uma regularidade institucional. Se voltarmos mais no tempo, encontraremos mais episódios e números que demonstram que a história das prisões no Brasil é uma história de violência, mortes e massacres.

Outros dados confirmam a “normalidade” institucional do assassinato nas prisões. Em 2014, sem os dados referentes aos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, ocorreram 312 mortes criminais nas prisões. O que, numa média por 100 mil habitantes, significa que a taxa de óbitos criminais na população carcerária do país é 95,23, bastante acima da taxa encontra na população em geral, que é de 29,1. Levantamento do ano passado, com dados de todos os estados dessa vez, registrou 379 mortes violentas dentro dos presídios.

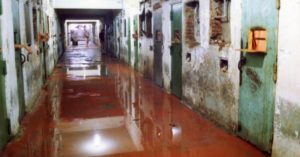

Quando consideramos também que os presídios brasileiros são locais de grande incidência de doenças transmissíveis e contagiosas de considerável risco à vida, como tuberculose, hepatite, sífilis e Aids, e com taxas bem acima das encontradas na sociedade, a ideia de que são espaços de gestão da morte resta ainda mais evidente. Ou seja, a morte dos custeados, seja ela violenta, criminal ou não, é um acontecimento rotineiro, um fato normal e regular, de modo que é impossível não considerá-la como parte essencial do cálculo político e da estratégia de poder que orientam a gestão do próprio sistema prisional.

Contudo, dadas as condições generalizadas de precariedade irrestrita (superlotação, maus tratos, tortura, exiguidade dos serviços médico-sanitários e assistenciais) das prisões e de suas características anômicas de governança (corrupção de agentes penitenciários, crime organizado, poder informal, omissão estatal), a morte de apenados não é um acontecimento fortuito, fatalidade de um lugar insalubre e violento. Ela é uma prática social sistemática, um extermínio social controlável, inerente a um dispositivo de poder que se distingue, concretamente, muito mais por sua capacidade velada de “fazer morrer” e “ deixar morrer” do que por sua função legal prevista de isolamento, recuperação e ressocialização.

As prisões brasileiras demonstram, cabalmente, como é possível exercer o poder de morte num sistema político centrado em assegurar e otimizar a vida. Quer dizer, sustentado em um tipo de exercício de poder que o filósofo francês Michel Foucault intitulava de “biopoder”, o qual constitui um dos elementos definidores dos Estados modernos. Enquanto dispositivo de segregação, a prisão no Brasil é uma instituição essencial no cálculo de vida e de morte da biopolítica das populações.

A tarefa do sistema prisional em países como Brasil é, também, gerir os contingentes de “desclassificados sociais”, o aglomerado de indivíduos não-integráveis e inaptos para responder adequadamente as demandas objetivas e subjetivas do sistema produtivo e da vida social em geral. Em outras palavras, a produção da vida produtiva e da economia emocional “normal e útil” passa por separar institucionalmente os indivíduos potencialmente produtivos e socialmente aptos do “refugo humano”, como se referia o sociólogo polonês Zygmunt Bauman àqueles que são pouco úteis ou mesmo inaproveitáveis para o sistema econômico de trabalho e consumo. Dessa forma, a prisão não se restringe a função de distinguir “cidadãos de bem” e de “delinquentes”. Ela incorpora uma outra função, tão importante quanto para a ordem produtiva, qual seja; a de separar aqueles a quem o poder deve “fazer viver” (trabalhadores, consumidores, empresários) daqueles a quem o poder deve “fazer morrer” ou “deixar morrer” (ralé, criminosos, viciados, miseráveis, moradores de rua).

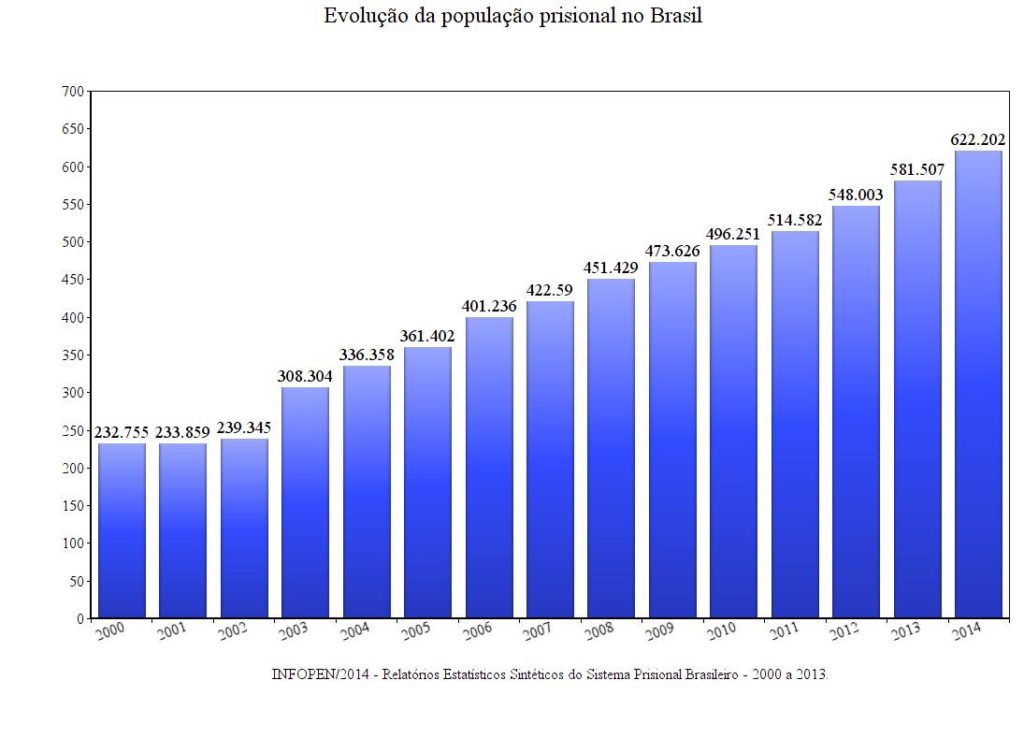

Curiosamente, o encarceramento em massa no Brasil se deu ao longo de um período de crescimento econômico e de maior atenção e ação estatal sobre a chamada área social, ou seja, entre os anos de 2003 a 2014, e, destaque-se, sem implicar em redução dos índices de violência. Ao que parece, a ênfase em políticas públicas de inclusão social e redistribuição de renda, que visavam fortalecer e consolidar um Estado de bem-estar social, caminhou junto com a constituição de um Estado punitivo e penal de maior alcance, com mais encarceramento.

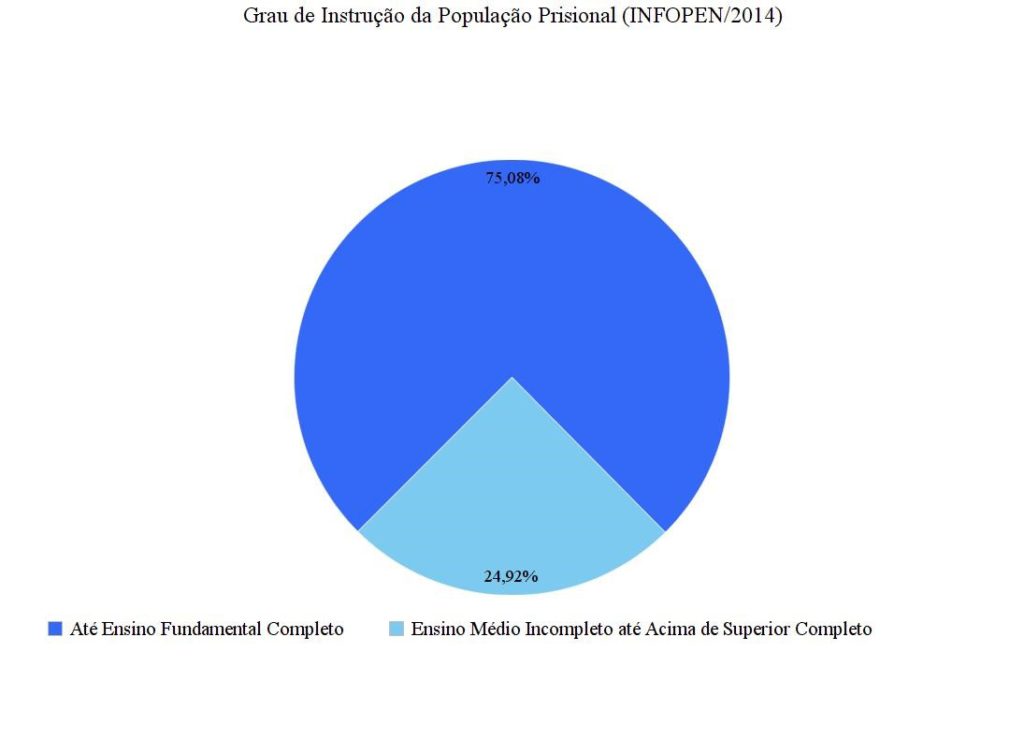

As prisões brasileiras são, nesse sentido, instituições públicas de depósito dos corpos de gente sem lugar e função no mercado e que, na verdade, a própria existência e conduta social constituem risco iminente ao circuito produtivo da acumulação. Dito de outro modo, são corpos economicamente supérfluos e politicamente ameaçadores. Dois gráficos podem ilustrar o argumento: o primeiro diz respeito a baixa escolaridade da massa carcerária, em que mais de 75% lograram no máximo o ensino fundamental:

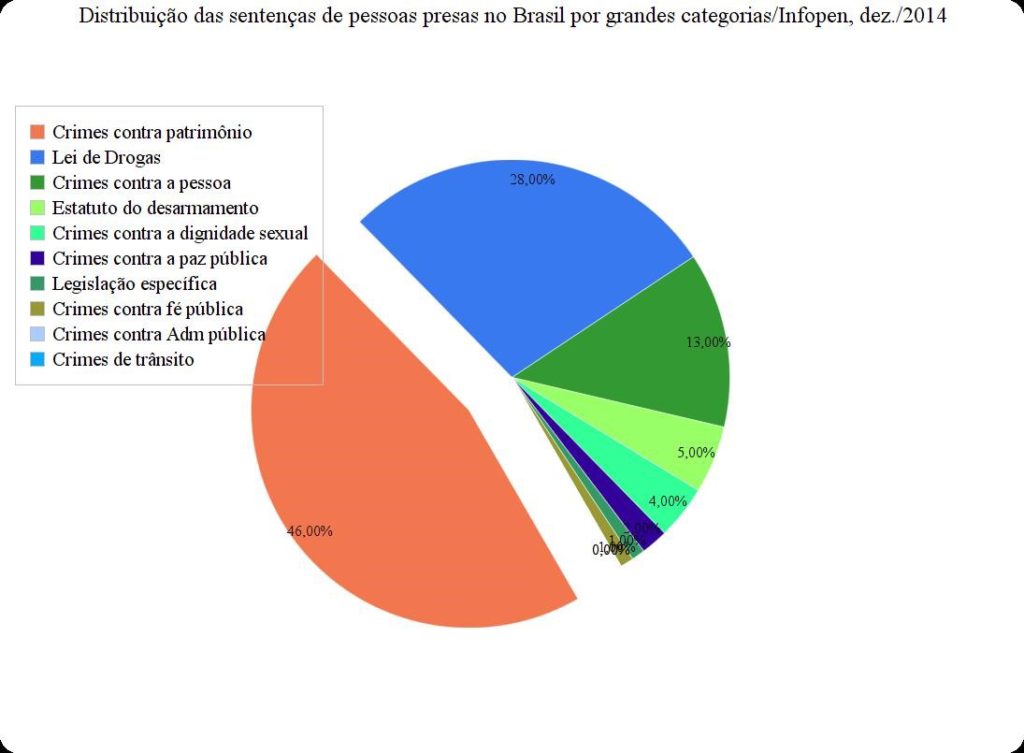

O segundo gráfico trata da natureza das sentenças condenatórias. A maioria dos condenados o foram por causa de crimes contra o patrimônio, totalizando 46% das sentenças:

Controlar de maneira disciplinar e racional uma massa de mais de 600 mil pessoas, onde 55,5% é formada de jovens entre 18 e 29 anos, é extremamente dispendioso, além de, obviamente, politicamente desinteressante. Gerir e promover a morte passa ser, então, economicamente mais racional e politicamente mais lucrativo. Pode parecer estranho falar de “gestão”, “administração”, “racionalidade” em um sistema que, de fio à pavio, é repleto de falhas, anomia e precariedade institucional. No entanto, reunidas e vista pelo ângulo de suas consequências objetivas, as falhas e a precariedade do sistema prisional nacional delineiam uma estratégia de poder cuja racionalidade é promover e administrar homeopaticamente a morte desse contingente supérfluo e inaproveitável. As ditas “fissuras” e “falência” do sistema são, na verdade, as engrenagens em funcionamento de uma maquinaria de morte. Trata-se de um extermínio controlável, uma verdadeira política de mortes produzidas, como mostram as estatísticas sobre a mortalidade e a recorrência dos massacres, uma tanatopolítica, portanto, como chama Giorgio Agamben. Esta é o princípio mesmo da lógica política e burocrática de administração daqueles que, socialmente inúteis e indóceis, são abandonados e entregues à morte gradual ou abrupta, pouco importa.

A tanatopolítica se constituiu como uma tecnologia normal de governo do sistema prisional. Ela é realizada de diversas maneiras e estratégias, desde as mais sutis e microfísicas, como a total indiferença com as condições médico-sanitárias, às decisões governamentais de maior escopo, como, por exemplo, o baixo investimento, maior severidade das leis, política de indenizações etc.. Ela é levada à cabo cotidianamente pela displicência na fiscalização e corrupção do sistema que facilita a entrada de armas e drogas e que ignora os indícios prementes de práticas de tortura e maus-tratos e de eclosão de rebeliões para que se matem entre si. A tanatopolítica, o “fazer morrer e deixar morrer” das prisões, é alimentada pela gestão resignada com a natureza violenta e irrecuperável dos detentos e que naturaliza as condições de vida degradantes, indignas e insalubres.

A fala do ex-secretário de juventude do governo Temer, a propósito das rebeliões e seus mortos, de que deveria haver uma chacina por semana nos presídios, é a articulação em sua forma mais bruta e acabada do verdadeiro propósito biopolítico das prisões: “deixar e fazer morrer” o “refugo humano”, o aglomerado de desgraçados sociais economicamente inaptos e politicamente indisciplináveis que nelas estão encarcerados.

A gestão da morte não tem apenas objetivos econômicos. Ela configura um espaço de exceção para o exercício do poder. Em países de modernização seletiva e periférica, com significativo déficit de institucionalização da noção de sacralidade da vida e da pessoa e com cultura punitiva arraigada nas instituições e consciências, a prisão, independentemente da natureza do regime político, converte-se no espaço político por excelência em que o poder de “matar” pode ser legitimado e exercido sem a necessidade do arcabouço jurídico-legal e de maneira impune. Ou seja, a prisão, no contexto brasileiro, é uma tecnologia biopolítica que permite ao Estado exercer o poder em sua modalidade de soberania sobre a vida, isto é, enquanto direito soberano de matar.

Em outras palavras, a realidade prisional brasileira pode ser concebida como o espaço social e político em que o Estado produz um campo de exceção sobre as normas legais de proteção jurídica e sacralidade da vida sem a necessidade de declarar e formalizar a excepcionalidade, quer dizer, o Estado de exceção. E faz isso, com efeito, transformando a prisão numa tecnologia de poder de regulação e apoderamento da “vida biológica” dos indivíduos. Um poder que extirpa desta última o status de vida juridicamente protegida com o intuito de transformá-la em “vida matável”. Esse é o seu princípio político. Isso significa que a prisão constitui, de fato, o espaço de suspensão da norma, da sacralidade da vida. Ela é o espaço de exceção reservado para os que foram postos não para fora da lei mas abandonados por ela, postos num limiar entre a lei, o arbítrio soberano e o direito, de modo a autorizar socialmente o Estado a praticar o poder e o direito de matar sobre os “inimigos da sociedade”. Ao mesmo tempo à margem e incluído no ordenamento jurídico, as prisões são, no Brasil, o espaço da “vida nua”, da vida desprotegida e desvalida. Portanto, a prisão é mais do que simplesmente o lugar reservado para o isolamento e encarceramento daqueles que cometem crimes e transgressões. Na prática, é o lugar ao qual abandonamos pessoas a um poder soberano, mesmo que aparentemente este poder opere de maneira desorganizada e pouca racional.

Tratar os massacres e as rebeliões como situações disfuncionais do sistema prisional é um equívoco. No fundo, eles fazem parte da “normalidade” e finalidade tácita do sistema. Não é gratuito, aliás, que diversos analistas e estudiosos comparem as prisões brasileiras a campos de concentração. E, como destaca Agamben, os campos de concentração são espaços onde a exceção controla o estatuto da vida humana como norma. Quer dizer, quais vidas são dignas e indignas de serem vividas. Ao observar a realidade e a história das prisões brasileiras, verdadeiras maquinarias de morte, é muito difícil sustentar que elas não fazem o mesmo.